MCPサーバー活用で広がる生成AIの可能性 ~具体例とこれからの展望~

生成AIをビジネスに取り入れるなら、 Model Context Protocol(MCP)という名前は今後確実に耳にすることになると思います。これは簡単に言うと、AIと外部システムをつなぐための「共通ポート」みたいなもので、まさに“LLM界のUSBポート”と呼ぶにふさわしい存在。

これまで外部Webサービス(天気予報取得サービスや郵便番号検索サービスといったWebサービス)の情報をAIに扱わせるにはその都度技術者による改修が必要でしたが、MCPを使えば “つなげば使える” 世界が見えてくるわけです。

MCPってそもそも何?

2024年11月頃の話となりますが、OpenAIと仲違いしてClaudeをリリースしている米Anthropicより、MCPという規格が発表されました。これは生成AIが外のサービスやデータとやりとりするため“標準的な仕組み”で、USB-Cのような存在と公言されています。従来、例えばAIに「Googleカレンダー見て予定を教えて」と頼みたい場合、Google APIとAIをつなぐ“個別の開発”が必要でした。こういう繋ぎ込みについて、MCP対応のAIとMCP対応のサーバーさえ用意すれば、実装作業無しで繋ぎこみが可能になります。

例: GoogleMapサービスのMCPサーバーへのアクセスをAIに設定しておくと、ユーザーが「この辺りで良いレストランある?」と訊いた時、AIが勝手に (あっ、これはGoogleMapサービスを使った方がいい状況だな) と判断し、AIの方からGoogleMapに問い合わせを行い、最終的にユーザーに合う形で伝えてくれる。

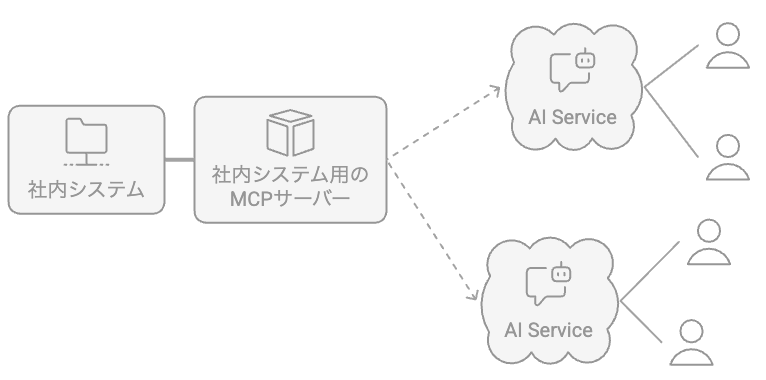

特にこの先、社内AIの需要も拡がり、社内用のMCPサーバーを作る、なんて事も巻き起こってくると思います。

「A社の請求書ファイルってどこにあるっけ?先月分のが宛先をまちがえてしまった気がするんだけど見てもらえる?」なんてファジーな命令を出すとします、すると、予め構築したMCPサーバーが社内ストレージからファイルを検索して、状況を鑑みてAIが返答を返しつつ、必要に際してファイルの中身を修正してくれる。といった事を誰もがやっている。そんな未来が一気に近づいたように思います。

活用シーンいろいろ!実例を3つご紹介

1. 社内情報検索のスマート化

「どこに何のファイルがあるか分からん…」というあるある課題。MCPサーバーを用意すれば、AIにファイル検索させて、しかも要約までお願いできるようになります。

たとえば…

「昨年の売上レポートの要点だけ教えて」→ AIがファイルサーバーから該当資料を探し出し、要約を返してくれる。

導入のイメージ:

- 社内のファイルサーバーにMCPサーバーを設置

- AI側に接続設定を行い、必要な権限を付与

- 各ユーザーのアクセス権もそのまま反映できるので、情報の漏洩リスクも抑えられます

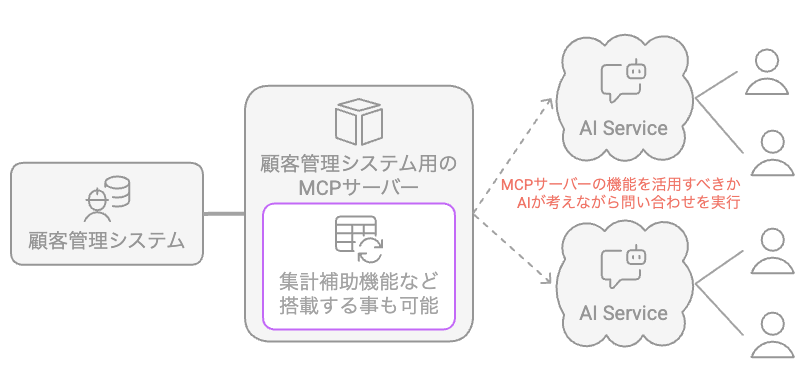

2. 業務システム(CRMなど)との連携

営業チームから「AIで顧客情報の確認とかできない?」とよく聞かれますが、まさにそれが現実に。

たとえば…

「製品Xの直近3ヶ月の売上教えて」→ AIがCRMやERPを通じてデータを取得、即答。

導入のイメージ:

- CRM APIに対応したMCPサーバーを構築

- AI側に登録するだけで、以降は自然言語での問い合わせが可能に

- API設計済みの業務ツールなら、MCP化もそれほど難しくない

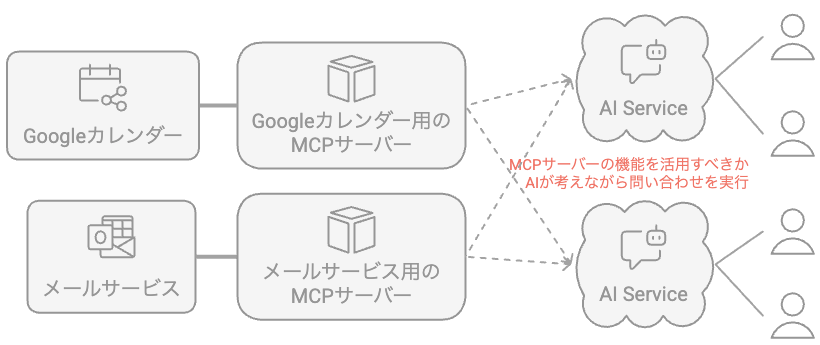

3. カレンダー&予定調整の自動化

AIがスケジュール帳の中身を見て、「水曜の14時空いてるから会議いけますね」みたいなことを言ってくれる世界。すでに始まってます。

たとえば…

「来週、1時間のミーティング取っておいて」→ AIが空きをチェックして、参加者に招待まで飛ばす。

導入のイメージ:

- GoogleカレンダーやOutlook用のMCPサーバーをセットアップ (今後サービス側が用意してくれる可能性も大)

- OAuth認証などで安全に連携

- ユーザーの権限内でしか動けない設計にできるので安心

これからの展望

今はまだ、USB-Cのような仕組みを皆で実装していこう!という状況ではありますが、

すでにBlender, Notion, 先日はLINEが(実験的ですが)公式MCPを公開した所です。

アクティブユーザーを多く抱えた各種サービスが積極的に参加するくらいは今盛り上がっているわけですが、

この状況はいわば、今までの "APIを使ったデータ活用手法" にAIが介入しやすくなるという事を意味するように思います。ウェブサービス屋として怖い話をするのであれば、"APIを活用してユーザーが触れる画面を提供しているサービス(=多くのウェブサービス)" なんかは、段々とAIに代替されてしまうという、こういう流が加速したようにも感じます。

この先AIがどれくらい賢くMCPを介してデータを触っていくか、ないしは、人間がどういうMCPサーバーを作っていくか、に依る状況ですので、結局のところはまだまだアイデア勝負な所があります。

USB端子が世に広まった時に少し似ていますが、今回はその利用者がAIという事でよりインパクトの強いものになるのではないでしょうか。

...

自己紹介が最後となってしまいましたが、縁の下で色々やるタイプの社員、もふすけでした。

今回は実装の話から離れて、ちょっとワクワクする話をひとつ出来たらという思いで、一筆手を取らせて頂きました。

もちろんセキュリティや運用面での整備は必要な段階ですが、MCPはオープンなプロトコルであり、実装の自由度も高く、今後の生成AIの標準構成の一部になる可能性は十分あると思います。

というわけで今回は、話題のMCPサーバーについて、現場感を交えてお届けしてみました!